→ novembre 15, 2014

Dopo l’elezione di Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione Ue, solo ora scopriamo che l’ex primo ministro lussemburghese era a capo di un paradiso fiscale, come a dire se vuoi rubare un pò puoi. Non c’è proprio limite al peggio.

Carlo Rovina

La risposta di Sergio Romano

Caro Rovina, un direttore del Corriere, parecchi anni fa, diceva spesso ai suoi redattori che non c’è nulla di tanto inedito quanto il già edito. Intendeva dire che una vecchia storia, saputa e risaputa, può sembrare nuova e fresca di stampa se torna sulle pagine dei giornali in circostanze diverse e con qualche dettaglio in più. È quello che sta accadendo in questi giorni. Come ha osservato nel suo sito una deputata europea del gruppo liberal-democratico, Sylvie Goulard, il caso degli accordi speciali sul trattamento fiscale riservato alle imprese che decidono di stabilire la loro residenza in Lussemburgo, o in altri Paesi dell’Ue particolarmente accoglienti, è noto dagli anni Novanta a chiunque abbia un po’ di familiarità con il mercato unico. All’origine del problema vi sono due principi difficilmente conciliabili. Il primo è quello della sovranità fiscale. Mentre si scrivevano le regole finanziarie dell’Ue alcuni membri dichiararono che non avrebbero mai rinunciato ad adottare il regime fiscale che meglio corrispondeva ai loro interessi e alle loro tradizioni. Altri osservarono che il migliore trattamento offerto da un Paese avrebbe creato imprese avvantaggiate e svantaggiate, vale a dire esattamente ciò che il Trattato sul mercato unico voleva evitare con regole eguali per tutti in materia di aiuti di Stato e concorrenza. È accaduto allora quello che generalmente accade nell’Unione Europea quando qualcuno si oppone a una soluzione condivisa: è stato deciso che alla materia fiscale venisse applicato il principio della unanimità, ovvero che a ogni Paese venisse concesso il diritto di veto. In altre parole il Lussemburgo e coloro che lo hanno governato non hanno commesso reati; hanno agito nell’ambito dei trattati. Sylvie Goulard ricorda che nel 2010 Mario Monti, dopo essere stato commissario per la Concorrenza, indirizzò un rapporto sull’argomento al presidente della Commissione Manuel Barroso, ma le sue proposte rimasero lettera morta. Le proteste sono dunque inutili? No. La generale indignazione provocata dal caso Juncker dimostra che la licenza concessa al Lussemburgo negli anni Novanta non è più tollerata. Se questa vicenda si concluderà con una maggiore armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali, dovremo probabilmente ringraziare la crisi e la rabbia delle pubbliche opinioni. Senza saperlo, anche i grillini lavorano per l’Europa.

→ novembre 13, 2014

di Beda Romano

Il Parlamento europeo ha fatto quadrato ieri intorno al presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, la cui credibilità è stata messa alla prova da uno scandalo fiscale che riguarda il suo Paese d’origine, il Lussemburgo. In un dibattito in plenaria, Popolari e Socialisti hanno espresso la loro fiducia nell’ex premier, chiedendo nel contempo nuovi sforzi nella lotta all’evasione. Dal canto suo, Juncker ha ribadito di voler promuovere una maggiore armonizzazione fiscale.

Nella sua prima presa di posizione dopo la pubblicazione giovedì scorso di una inchiesta giornalistica che ha messo in luce accordi fiscali, generosi e controversi, concessi dal suo Paese tra il 2002 e il 2010 a numerose multinazionali, Juncker durante una conferenza stampa imprevista ha affermato qui a Bruxelles: «Mi assumo la piena responsabilità politica di quanto è stato deciso in Lussemburgo mentre ero al potere. Ciò detto, questi accordi fiscali sono una abitudine radicata in 22 Paesi dell’Unione».

«Tutto ciò che è stato fatto è avvenuto nel rispetto delle regole nazionali e internazionali», ha aggiunto il nuovo presidente della Commissione, in carica da due settimane. Juncker ha poi spiegato che se ciò è stato possibile è perché non esiste armonizzazione fiscale in Europa. Anzi, le imprese hanno a disposizione «un arsenale di regole fiscali nazionali divergenti» da utilizzare per arbitraggi, probabilmente legali ma che non corrispondono «al concetto di giustizia sociale».

Juncker ha negato vi sia un conflitto d’interesse tra la sua posizione di ex premier lussemburghese e di attuale presidente della Commissione, nonostante proprio quest’ultima stia indagando su accordi fiscali concessi ad Amazon e a Fiat. Ha ribadito che la commissaria alla concorrenza Margrethe Verstager ha piena libertà di azione. Nel contempo, l’uomo politico ha ricordato che negli ultimi anni il Lussemburgo ha accettato lo scambio automatico di informazioni bancarie.

Parlando successivamente in Parlamento, Juncker ha ribadito di voler lottare contro l’evasione fiscale e la frode fiscale: «Non sono parole, parole. È quanto la Commissione intende fare (…) Intendiamo agire risolutamente e con ambizione». Abilmente, l’uomo politico ha annunciato la rapida presentazione di una nuova direttiva che dovrà imporre ai Ventotto lo scambio automatico tra i Paesi membri dell’Unione dei diversi accordi fiscali concessi ad aziende multinazionali.

In Parlamento, Popolari e Socialisti hanno dato il loro pieno appoggio a Juncker, dando l’impressione di voler chiudere la partita al più presto. Il capogruppo popolare Manfred Weber ha ricordato la presenza di regole fiscali controverse in molti Paesi dell’Unione. Il suo omologo socialista Gianni Pittella ha apprezzato «l’atto di sensibilità e responsabilità» di Juncker nel presenziare al dibattito: «Non accettiamo di indebolire il presidente Juncker. Sarebbe un regalo agli euroscettici».

La vicenda Juncker appare, se non risolta, almeno sopita. D’altro canto, il Parlamento ha voluto l’ex premier alla guida della Commissione dopo che i partiti hanno fatto campagna elettorale con dei capilista candidati alla presidenza dell’esecutivo comunitario. Un voto di sfiducia a Juncker rischierebbe di ridare il potere di scelta del presidente della Commissione ai Ventotto, poiché è difficile immaginare elezioni anticipate. Anche in questa ottica al Parlamento non conviene sfiduciare Juncker.

Sul fronte fiscale, la partita è aperta. Nel dibattito di ieri i partiti hanno spronato Bruxelles a lavorare per una maggiore armonizzazione fiscale. Il problema è che la questione viene decisa all’unanimità. Due i dossier già sul tavolo che saranno la cartina di tornasole per valutare il nuovo spirito europeo: la direttiva sui rapporti tra casa madre e filiale, discussa dall’Ecofin la settimana scorsa; e quella su una nuova base imponibile comune per tutte le società dell’Unione, presentata nel 2011.

→ ottobre 8, 2014

di Luca Ricolfi

Ma Renzi li legge i documenti ufficiali del suo governo? A me vien da pensare di no, o che li consideri solo noiose scartoffie buone per tranquillizzare i burocrati europei. Altrimenti non farebbe le dichiarazioni che continua a fare da mesi, in totale contrasto con quello che il suo ministro dell’economia scrive nella «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014».

Renzi dichiara che nel 2015 i tagli alla spesa pubblica non saranno «solo» di 17 bensì di 20 miliardi; nelle scartoffie, invece, la spesa pubblica diminuisce di appena 4 miliardi. Renzi annuncia una rivoluzione nel mercato del lavoro, per dare una speranza ai disoccupati e agli esclusi, ma nella «Nota di aggiornamento» si prevede che l’anno prossimo l’occupazione aumenterà di appena 20 mila unità, a fronte di più di 3 milioni di disoccupati. Renzi ci promette che fra 1000 giorni l’Italia sarà completamente cambiata grazie all’impatto delle sue riforme, ma nella «Nota di aggiornamento» del suo ministro dell’Economia si prevede che nel 2018, a fine legislatura, sempre che la congiuntura internazionale vada bene e che le famigerate riforme vengano fatte, il tasso di disoccupazione sarà dell’11.2%, anziché del 12.6% come oggi: in parole povere 2-300 mila disoccupati in meno (su 3 milioni), a fronte di 1 milione e mezzo di posti di lavoro persi durante la crisi. Se fossi un imprenditore sarei preoccupato, ma se fossi un sindacalista sarei imbufalito. Come si fa ad accettare che in un’intera legislatura il numero di disoccupati resti sostanzialmente invariato? È per questo, perché sa di non essere in grado di creare nuovi posti di lavoro, che il governo pone tanta enfasi sugli ammortizzatori sociali?

Nuovi posti a costo zero?

Ed eccoci al dunque. Se la politica deve mestamente ammettere che «non ci sono le risorse», e quindi l’azione di governo di posti di lavoro aggiuntivi ne potrà creare pochissimi, forse è giunto il momento di cambiare la domanda. Anziché chiederci come trovare le risorse per creare nuovi posti di lavoro, dovremmo forse porci un interrogativo più radicale: si possono creare nuovi posti di lavoro, tanti nuovi posti di lavoro, a costo zero per le casse dello Stato?

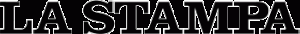

Ai primi di marzo, quando come quotidiano «La Stampa» e come «Fondazione David Hume» lanciammo l’idea del maxi-job, la riposta era: forse. Oggi è diventata: quasi certamente sì.

L’idea del maxi-job era in sostanza questa: anziché distribuire a pioggia un’elemosina di cui nessuna impresa si accorgerebbe, perché non permettere alle imprese che già intendono creare nuova occupazione di crearne ancora di più?

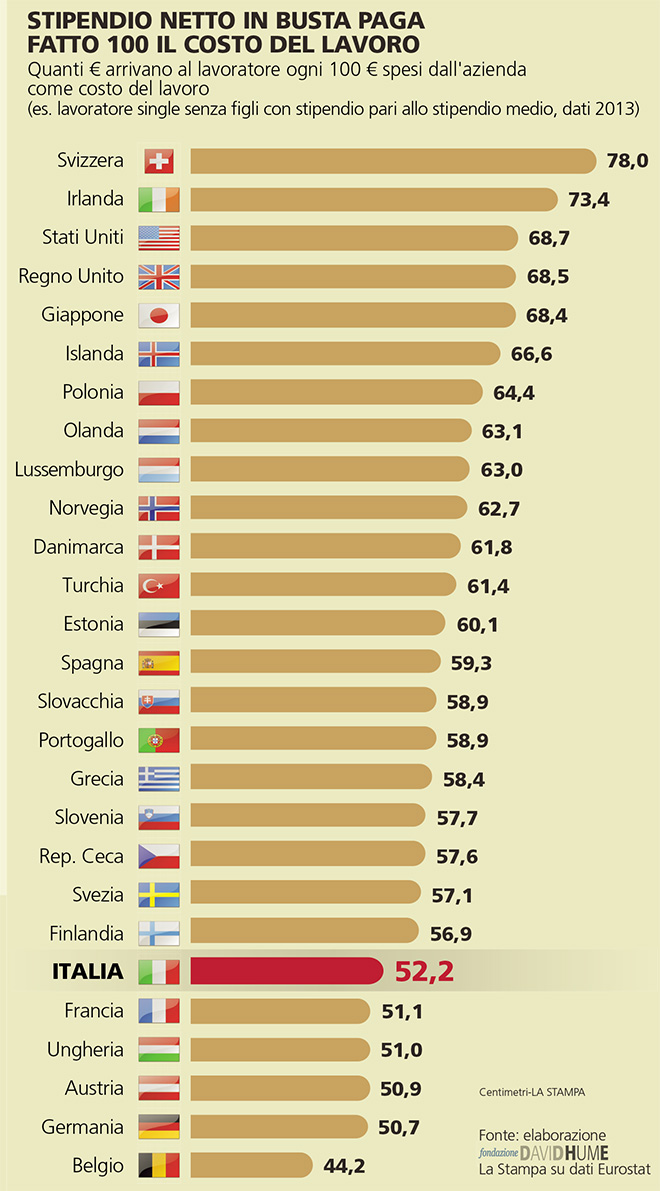

Più precisamente: permettere alle imprese che aumentano l’occupazione (e magari anche alle nuove imprese) di usare, limitatamente ai posti di lavoro addizionali e per un massimo di 4 anni, uno speciale contratto full time nel quale il lavoratore riceve in busta paga l’80% del costo aziendale (anziché il 50% come oggi), mentre il restante 20% affluisce allo Stato, sotto forma di Irpef e di contributi sociali.

Si potrebbe pensare che un contratto del genere ridurrebbe il gettito della Pubblica Amministrazione, a causa dei minori contributi sociali. E in effetti così sarebbe se, pur in presenza del nuovo contratto, le imprese non creassero alcun posto di lavoro addizionale; se, in altre parole, lo sgravio contributivo si limitasse a rendere più economici posti di lavoro che sarebbero stati creati comunque. Se però si ammettesse che, con un costo del lavoro quasi dimezzato, alcune imprese creerebbero più posti di lavoro di quelli programmati, la questione degli effetti sul gettito diventerebbe assai più aperta. Bisogna considerare, infatti, che un posto di lavoro in più genera nuovo valore aggiunto, e una parte di tale valore aggiunto genera a sua volta gettito non solo sotto forma di contribuiti Inps e Inail, ma anche sotto forma di altre tasse, come Iva, Irpef, Irap, Ires, eccetera (e si noti che il gettito complessivo delle altre tasse è quasi il triplo di quello dei contributi sociali).

Il nodo del gettito

In breve, quel che la Pubblica Amministrazione deve chiedersi non è: quanto gettito perdo se i nuovi contratti di lavoro pagano meno contributi sociali? Ma semmai: le nuove tasse che riscuoto grazie a posti di lavoro che altrimenti non sarebbero mai nati bastano a compensare il gettito che perdo per i minori contributi sociali?

Ebbene, quando un anno fa formulammo la proposta del maxi-job non eravamo in grado di rispondere a questa domanda, perché non avevamo la minima idea di quanti posti di lavoro in più si sarebbero potuti creare con il nuovo tipo di contratto. Non sapevamo, in altre parole, qual era la «reattività» delle imprese. O, se preferite, qual era il moltiplicatore occupazionale del nuovo contratto. Però una cosa eravamo in grado di dirla: esiste una soglia di reattività sotto la quale il gettito diminuisce e sopra la quale il gettito aumenta. Tale soglia è circa 1.4 e significa questo: se i nuovi posti di lavoro passano da 100 a 140 il nuovo contratto non costa nulla, perché il gettito della Pubblica amministrazione resta invariato; se passano da 100 a meno di 140 (ad esempio a 120), il nuovo contratto costa, perché fa diminuire il gettito; se passano da 100 a più di 140 (ad esempio a 180) il nuovo contratto non solo non costa, ma fa aumentare il gettito.

La ricerca

Ecco perché gli ultimi sei mesi li abbiamo passati a cercare di scoprire quale potrebbe essere la reattività delle imprese. In primavera, con l’aiuto della società Kkien e dell’Unione industriale, abbiamo condotto un’inchiesta su 50 imprese chiedendo direttamente quanti posti di lavoro in più avrebbero creato con il nuovo contratto. Il risultato è stato sorprendente: nelle imprese che pianificano di aumentare l’occupazione i nuovi posti di lavoro sarebbero balzati, in media, da 100 a 264: un moltiplicatore pari a 2.64. Avremmo voluto rendere pubblico questo risultato, ma ci sembrava eccessivamente ottimistico e basato su troppo pochi casi. Si è quindi deciso di aspettare.

A giugno è intervenuto un elemento nuovo: l’Unione delle Camere di Commercio del Piemonte ci ha offerto di inserire il questionario sul maxi-job nella loro indagine di metà anno sulle imprese manifatturiere piemontesi, in modo da disporre di un numero molto maggiore di risposte (oltre 1000). Con nostra grande sorpresa il moltiplicatore è ancora salito un po’, portandosi a 2.64.

È a questo punto che è nata l’idea di un nuovo contratto di lavoro, il job-Italia, che va molto oltre l’impianto del maxi-job. Altrettanto conveniente per le imprese, il job-Italia è molto più generoso con i lavoratori. In estrema sintesi funziona così:

1) la busta paga è compresa fra 10 e 20 mila euro annui

2) il costo aziendale aggiuntivo rispetto alla busta paga è del 25%, anziché del 100% come oggi

3) il job-Italia è riservato alle imprese che aumentano l’occupazione, e dura da 1 a 4 anni

4) la differenza fra costo aziendale e busta paga viene usata per pagare l’Irpef dovuta dal lavoratore.

5) quel che avanza dopo il pagamento dell’Irpef viene conferito interamente agli enti previdenziali (Inps e Inail)

6) lo Stato aggiunge l’intera contribuzione mancante, assicurando al lavoratore una piena tutela (malattia, infortunio, disoccupazione, pensione, liquidazione).

Un sogno?

Le stime

In termini statistici, direi proprio di no. Se anche il moltiplicatore fosse solo 2 (anziché 2.64), se anche il nuovo valore aggiunto per addetto (quello dei posti «in più») fosse un po’ minore di quello medio, il job-Italia farebbe comunque incassare allo Stato molti più soldi di prima. Una stima prudente suggerisce che, senza job-Italia, le imprese che intendono aumentare l’occupazione creerebbero circa 300 mila nuovi posti di lavoro tradizionali, mentre sepotessero usufruirne creerebbero da 600 a 800 mila job-Italia, soprattutto nelle piccole imprese. Risultato: il gettito contributivo si riduce di 3 miliardi, ma quello delle altre imposte aumenta di almeno 6, il che basta a pagare i contributi di tutti i maxi-job attivati, e verosimilmente lascia ancora qualcosa nelle tasche dello Stato.

Chi frena?

Ma allora perché non si fa? Una possibile risposta è che ci sia qualche fallacia nel mio ragionamento, o nelle stime della reattività delle imprese, o nella valutazione della lungimiranza della Ragioneria dello Stato, ancora molto legata a una visione statica dei conti pubblici: non posso certo escludere queste eventualità, la mia è solo una «modesta proposta», per dirla con Swift. L’altra risposta possibile è che la politica ha le sue regole, e che per gli equilibri del Palazzo (o per quelli dell’Europa?) sia più sicuro battere strade più convenzionali. Il problema, però, è che sulla via dei piccoli aggiustamenti siamo da anni, e i risultati sono terrificanti.

→ ottobre 6, 2014

Written by Simon Tilford

There is a deal to be done to save the euro from deepening crisis. The outlines of it are generally accepted outside Germany: structural reforms in France and Italy and elsewhere combined with measures to strengthen their long-term fiscal positions; and in return, a large pan-eurozone fiscal stimulus and quantitative easing (QE) by the ECB. This offers the best way out of the current impasse in the eurozone, not just for the periphery but also for Germany. But it will take a political earthquake for the Germans to back such a deal. Instead, the stability of the euro and the futures of the participating countries will continue to be vulnerable to the short-term exigencies of German domestic politics. This is a recipe for stagnation, deflation and political populism in France and Italy. It may culminate in a breakdown in relations between Germany and these countries and could even lead to eurozone break-up.

Why has Germany assumed such pre-eminence in the eurozone? How is it that German policy-makers from the finance minister, Wolfgang Schäuble, to the head of the Bundesbank, Jens Weidmann, can wag their fingers at everybody else for causing the eurozone crisis, while responding dismissively to any suggestion that Germany might be part of the problem? Germany’s initial pre-eminence following the crisis was understandable – it is a major creditor and in the early stages of any debt crisis, creditors tend to call the shots. However, as a debt crisis wears on, the creditors’ resolve typically weakens as the impoverishment of the debtors rebounds on the creditors politically and economically, and the debtors call the creditors’ bluff by threatening to renege on their debts.

This has not happened in the eurozone, with Germany (and other creditor states) able to subordinate the interests of the eurozone as a whole to their own perceived interests. The debtors have put Germany under little pressure to share the burden or to reform its own economy. There appear to be two principal reasons for this. One is that many members of the eurozone see Germany as a model to emulate rather than a significant part of the problem. The second reason is that even those who understand that the structure of the German economy is a threat to the stability of the euro have been circumspect about openly criticising Germany for fear of provoking a backlash against the euro in the country. This softly, softly approach has been bad for Germany itself as it has distracted attention from the country’s formidable structural problems, and encouraged a belief that the country does not need to compromise and can afford to say no to everything.

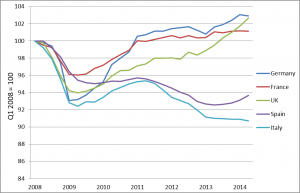

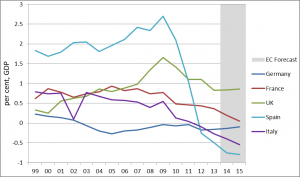

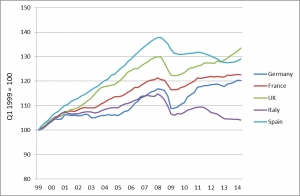

This deference to Germany is puzzling. While it is the largest economy in the eurozone, it is hardly dominant, accounting in 2013 for 29 per cent of eurozone GDP as opposed to France’s 21 per cent, Italy’s 16 per cent and Spain’s 11 per cent. Economic growth in Germany has certainly rebounded faster since the crisis than in other eurozone countries. But the German recovery now seems to have run its course, with exports to both European and non-European markets under pressure and domestic demand being held back by weak levels of public and private investment (see chart 1). Even the German government expects growth of just 1.3 per cent 2014 and 1.2 per cent in 2015.

Chart 1: Economic growth (Q1 2008 – present)

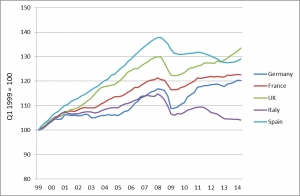

Chart 2: Economic growth (1999 – present)

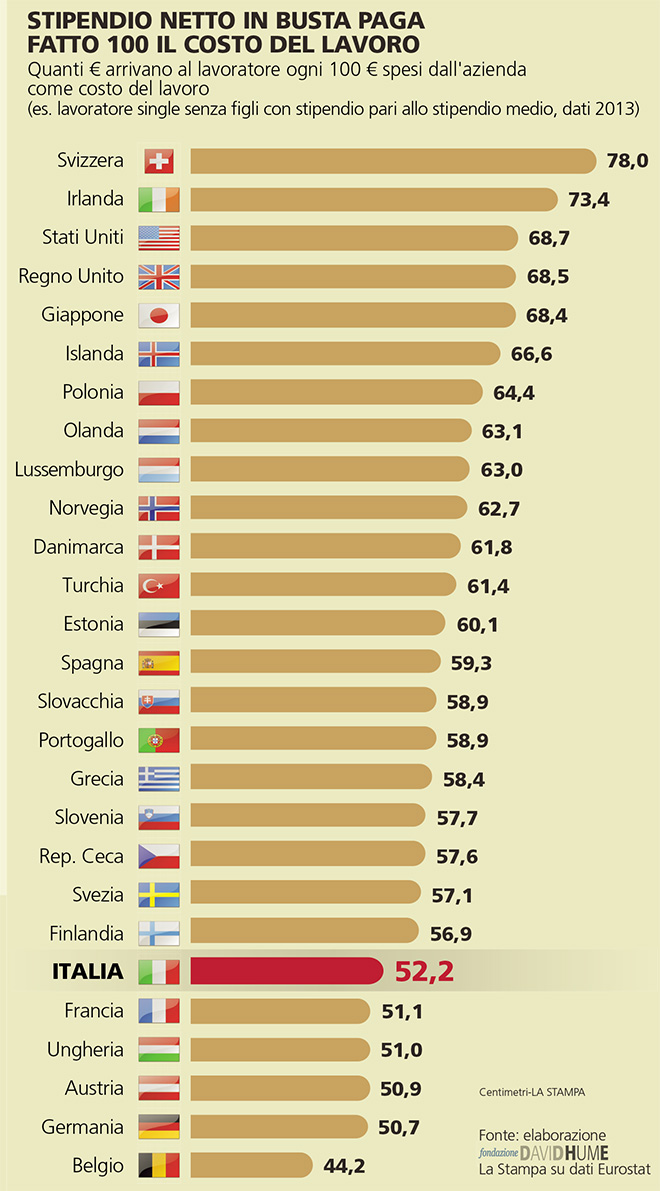

There have been some tentative signs of rebalancing over the last 12 months – with growth in domestic demand outpacing overall economic growth. But Germany remains chronically export-dependent – its current account surplus is on course to exceed 7 per cent of GDP in 2014 for the second successive year. The country is certainly not the ‘locomotive’ of the eurozone economy, as some journalists like to call it, but a drag on it. Some German policy-makers argue that stronger domestic demand in Germany would have little impact on other eurozone economies, but they are being rather disingenuous. The government has attributed the economy’s loss of momentum over the course of 2014 to weak eurozone demand, so cannot simultaneously deny that what happens in Germany has no impact on other eurozone economies. With Germany accounting for almost 30 per cent of the eurozone economy, what happens to aggregate demand in Germany clearly has a major impact on the level of demand across the eurozone as a whole.

German policy-makers tend to bridle at any suggestion that they may be guilty of mercantilism and there is indeed little to suggest that they are consciously setting out to beggar their neighbours. But there is no denying that Germany remains dependent on foreign demand to bridge the very large gap between what it produces and what it consumes, and that this is not a replicable model. An economy as small and open as Ireland’s can rely on wage cuts and rising exports to underpin recovery. But big economies in which trade plays a lesser role cannot do this, at least not all at the same time. Eurozone member-states need to increase the size of the economic pie rather than fighting for bigger shares of a constant pie.

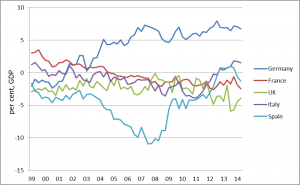

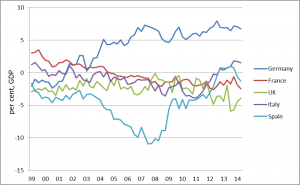

Chart 3: Current account balances (per cent, GDP)

Indeed, Germany’s strong employment performance – unemployment stands at just 5 per cent and the employment rate at a record high – would look quite different were it not for that foreign demand. Employment has also risen by more that would be expected from weak economic growth, suggesting that German employers (like their UK counterparts) have been taking on more workers in preference to boosting capital expenditure (which is no higher than it was in the first quarter of 2008). Moreover, the tightness of the labour market has not yet fed through into a meaningful recovery in real wages after years of wage restraint. Real wages should rise by around 1 per cent in 2014 (after falling last year), but this partly reflects unexpectedly weak inflation. Indeed, far from experiencing a surge (as many in German commentators feared when the ECB held interest rates lower than they thought Germany needed), German inflation fell to just 0.8 per cent in September, compounding deflation pressures across the eurozone.

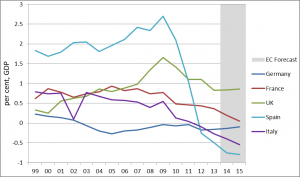

Germany’s public finances are in good shape, allowing it to portray itself as a saint among fiscal sinners (German policy-makers still stress above all else the role of fiscal ill-discipline in causing the crisis). The government will again run a small surplus this year (see chart 4) compared with substantial deficits elsewhere. With growth in the German economy faltering, this would be the ideal time for the government to boost its spending. And there is no shortage of things it could spend the money on. Levels of public investment are very low in Germany, even by Western European standards. Indeed, net public investment is negative (that is, Germany is not investing enough to replenish the country’s public capital stock), storing up problems for the future (see chart 5). Germany could also boost defence spending, which is languishing at just 1.3 per cent of GDP, and so help to improve its ability to play a useful role in providing for Europe’s security. Cuts in incomes taxes and/or value-added-taxes could also give impetus to the moderate upturn in private consumption that is underway, in the process helping the economy to shake off the impact of weaker exports.

Chart 4: Government deficits (per cent GDP)

Chart 5: Net public investment (per cent, GDP)

How is the German government likely to respond to the slowdown in Germany and the worsening crisis across the eurozone? It will probably continue to show some flexibility regarding the fiscal targets facing other members of the eurozone such as France and Italy, while sticking publicly to its hard line. There will no doubt be a bit of fiscal easing at home, but nothing dramatic, with the government citing the need to comply with a constitutionally-binding rule requiring the government to run a balanced budget, which comes into force in 2016. Taken together, these slight shifts in Germany’s position will do little to alleviate the pressures on the eurozone economy (a much bigger stimulus is required to ward off slump and deflation) or to rebalance the German economy. Meanwhile, Germany will remain the biggest obstacle to QE by the ECB, which would aim to boost inflation expectations and hence the readiness of firms and households to spend. Were Germany to support such action, other sceptical countries would no doubt fall in behind it.

If, as is increasingly likely, the ECB pushes ahead with QE despite German opposition, its effectiveness will probably be undermined by the lack of a major fiscal stimulus to the eurozone economy. The ECB may also struggle to bring about a substantial fall in the euro because of the size of the eurozone’s trade surplus, which boosts demand for euros. (The eurozone’s trade with the rest of the world would be broadly balanced were it not for Germany.) And if QE does succeed in weakening the euro without an accompanying programme of fiscal stimulus or aggressive steps to rebalance the German economy, it risks being seen by the eurozone’s trade partners as a mercantilist move in a global economy characterised by very weak demand. One consequence could be to further weaken the chance of brokering a meaningful Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). It could also further unbalance the UK economy, strengthening Britain’s eurosceptics.

Germany’s current intransigence poses a far greater risk to its economic and political interests than the ‘grand bargain’ outlined at the beginning of the piece. Germany cannot afford the impoverishment of the eurozone. The rapid slowdown in world trade, in particular trade with China, has shown this. If the German economy is to grow sustainably, it will be as part of a healthy eurozone economy, in which Germany is deeply enmeshed through trade and investment. Nor does Germany’s current uncompromising stance limit the exposure of German taxpayers to bail-outs of other members. Aside from the impact that the ongoing slump across the eurozone will have on German growth (and hence public finances), debt burdens will reach unsustainable levels in more eurozone countries. The inevitable debt defaults in these countries will impose incalculable costs on the German taxpayer.

German politicians, like all politicians, are focused on getting re-elected, and they believe that their current approach to the eurozone is the best route to that. But long-term threats eventually become immediate threats. Germany needs a proper debate about the choices facing it, much as the German government has repeatedly demanded of the French, Italians and others. Unfortunately, there is little sign that this will happen without greater outside pressure. The French and Italians need to force this debate by making clear to Berlin that it cannot assume that the euro will endure in its current form without Germany making significant compromises. By ending their deference to the German government, they would hopefully expose the weakness of Germany’s bargaining position and prompt a more objective discussion within Germany of its own structural problems and how they play into the eurozone crisis. There is a risk that such a confrontation could play into the hands of the right-wing Alternative für Deutschland (AfD), which has already tapped into anti-euro sentiment. But Germany’s domestic politics should not be allowed to stand in the way of a solution to the crisis, any more than French or Italian politics should be allowed to do so. If Germany really is as pro-European as its politicians argue, its grand coalition should be able to convince enough Germans that a grand bargain is in the country’s own interests.

Simon Tilford is deputy director of Centre for European Reform.

→ settembre 29, 2014

Dall’Ufficio Stampa di CDP al Sole24Ore

Nell’articolo “Perche’ la rete Telecom sta bene con Telecom” (Il Sole 24 ore di ieri) Franco Debenedetti svela finalmente il piano di Cassa depositi e prestiti: “Diventare un imprescindibile centro di potere e di condizionamento per la politica”. E’ per questo solo fine che CDP alzerebbe la voce per acquistare il controllo della rete di Telecom. Niente di piu’ falso. Il solo interesse di CDP, peraltro in tal senso da tempo sollecitata dal Governo e dal Parlamento e dagli stessi vertici delle maggiori TelCo, TI compresa, e’ di verificare se e’ utile un suo apporto di finanza o di equity all’ammodernamento della rete TLC del Paese. Vogliamo ricordare ai lettori che questo interesse nasce dalla mission di Cdp – sostenere la crescita del Paese – che deriva da una legge italiana, votata dal Parlamento. Non c’e’ crescita senza sviluppo delle infrastrutture, tangibili e intangibili. Non c’e’ crescita se su queste infrastrutture non si investe abbastanza e non c’e’ parita’ di accesso per tutti gli operatori. C’e’ un impegno che l’Italia ha preso in sede europea, di dare accesso alla banda ultralarga a >100 Mbs ad almeno metà della popolazione italiana entro il 2020.

Il Rapporto Caio ha accertato che gli attuali piani di investimento delle TelCo non consentono di centrare questo obiettivo. Se serve, CDP può dare una mano a accelerare gli investimenti necessari. Se Telecom o altri ce la fanno da soli, abbiamo detto e ripetuto che ne saremo ben lieti. In ogni caso.

Oggi la Commissione europea, quanto a penetrazione della banda larga, mette l’Italia al 28.mo posto su 28 Paesi dell’Unione. Forse non lo e’ per Debenedetti, ma per l’Italia e’ un problema.

È l’Europa che bisogna seguire, non la fantapolitica.

___

Fa piacere sapere che la Cassa Depositi e Prestiti pensa, scrive e risponde come un sol uomo. Fa piacere apprendere che opera, come certifica l’Ufficio Stampa, sulla base di una precisa teoria economica: le infrastrutture (quali? dove? a che costi? con quali ricavi?) sono necessarie “per lo sviluppo”. E tanto basti.

F.D.

→ settembre 26, 2014

risposta di Carlo De Benedetti all’editoriale del Foglio del 25 settembre 2014

Al direttore

Ho letto con sorpresa l’editoriale di ieri sul Foglio (Il problema è un altro – De Benedetti, l’articolo 18 e il vizio benaltrista di fronte alle riforme). Le unisco le agenzie che hanno ripreso le mie dichiarazioni a cui il giornale si è riferito. Dalle stesse appare evidente che, considerando io la situazione economica dell’Italia estremamente preoccupante, ritenga: a) che l’art. 18 è un non-problema anche se è stato “storicamente” importante. B) Che incoraggio Renzi ad andare avanti (nella sua eliminazione) senza rimanere impantanato a discutere di art. 18 che in questo contesto appare superato e la cui eliminazione un problema minore. La prego di darne conto sul suo giornale.

Cordiali saluti.

La risposta del direttore

Si dà conto:

Lavoro: De Benedetti, articolo 18 Problema minore del paese Milano, 23 settembre. (Adnkronos): “Fermarsi a discutere dell’articolo 18 è un problema minore rispetto ai problemi di questo paese”. “Se guardo l’economia dell’Italia la considero disastrosa da diverso tempo”. “L’articolo 18 è stato storicamente importante nell’epoca e nelle condizioni del mondo del lavoro in cui è stato previsto, ma non in un periodo come quello attuale nel quale le condizioni dell’Italia sono preoccupanti”.

![]()