![]()

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico”: a qualcuno, “antico” anche lui, l’Opa su RaiWay ha fatto tornare alla memoria il verso pascoliano della propria infanzia. L’antico è l’evocare il conflitto di interesse, il giaguaro, tutto l’armamentario di una “guerra dei trent’anni” che novità tecnologiche, gusti dei consumatori, preferenze degli elettori, hanno fatto deporre e seppellire: perché il conflitto non c’è più, e quanto agli interessi, nulla di meglio di un’Opa per regolarli. O almeno così si è pensato.

leggi il resto ›

La sconfitta dei privilegi

“Alle banche popolari quotate servono regole per un controllo più efficace dell’operato degli amministratori, un maggiore coinvolgimento degli azionisti in assemblea anche mediante deleghe. Come ho già osservato in passato, un intervento legislativo è necessario. La sconfitta dei privilegi con la riforma delle Popolari e modifiche statutarie, che pure abbiamo sollecitato, non possono essere risolutive”. Era il 3i maggio 2011, e a dirlo era Mario Draghi, allora Governatore della Banca d’Italia.

leggi il resto ›

RADIO1 RAI, Bianco e Nero, con Massimo Mucchetti

Il governo ha deciso: salverà l’Ilva di Taranto, la risanerà con un investimento da 3 miliardi per poi venderla. Ma è giusto che sia ancora la mano pubblica, dunque il contribuente, ad intervenire?

leggi il resto ›

di Roberto Mania

C’è un “piano B” per l’Ilva. Il governo è pronto a chiedere l’amministrazione straordinaria per il gruppo siderurgico. Sostanzialmente dichiararne il fallimento e applicare la legge Marzano, il nostro “Chapter 11″, riservato ai grandi gruppi con più di 500 addetti e oltre 300 milioni di debiti. Un default pilotato, insomma. Un decreto legge ad hoc potrebbe essere varato nei prossimi giorni, o addirittura questa sera visto che è stata convocata una riunione del Consiglio dei ministri. I tempi saranno comunque strettissimi. L’Ilva, dopo che le sono arrivati i 125 milioni della seconda rata del prestito bancario, ha i soldi per pagare gli stipendi dei suoi 11 mila dipendenti di dicembre, la tredicesima e il rateo del premio di produzione. Niente di più. Mentre ci sono 350 milioni di debiti scaduti con i fornitori e 35 miliardi di richieste per danni ambientali, sotto varie forme, da parte della comunità tarantina.

Nessuno in queste condizioni comprerà mai la società. Non gli anglo-indiani di Arcelor-Mittal, il più grande gruppo europeo dell’acciaio, alleati con Marcegaglia; non l’italiano Arvedi che in ogni caso ha chiesto l’aiuto finanziario del Fondo strategico italiano, braccio industriale della Cassa depositi e prestiti, controllata dal ministero dell’Economia con la partecipazione delle Fondazioni di origine bancaria. Sia Mittal sia Arvedi, infatti, hanno presentato offerte considerate inaccettabili dal governo. Ma in particolare gli anglo-indiani hanno posto paletti insormontabili dal punto di vista economico e politico. Così non ci sarebbero garanzie sul futuro dell’impianto. “Non si svende la più grande acciaieria d’Europa”, spiegano a Palazzo Chigi. La produzione dell’acciaio resta strategica se si vuole rilanciare l’attività industriale crollata del 25 per cento in questi lunghi anni di recessione. Da qui il “piano B” del governo.

Giovedì scorso si sono riuniti a Palazzo Chigi il premier, Matteo Renzi, il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, e il commissario governativo dell’Ilva, Piero Gnudi. Ne è emersa la convinzione che senza il passaggio all’amministrazione straordinaria la questione Ilva sia destinata a finire in un vicolo cieco. Con il rischio che prenda forma uno scenario sociale esplosivo, per le ricadute dirette su Taranto e gli altri siti produttivi (Novi Ligure e Cornigliano) e indirette sulle migliaia di piccole aziende fornitrici. Non per nulla ieri sono arrivati i commenti positivi dei sindacati all’ipotesi dell’amministrazione straordinaria.

D’altra parte né Mittal, né tantomeno i lombardi di Arvedi, significativamente indebitati, hanno indicato nell’offerta una cifra per rilevare la società. Questo è il punto. L’Ilva continua a perdere intorno ai 25 milioni al mese (ne perdeva quasi 70 prima dell’arrivo di Gnudi che ha cambiato tutta la prima linea di comando), nel 2012 e 2013 ha perso un miliardo l’anno, ha due terzi dello stabilimento di Taranto sotto sequestro, non ha praticamente le risorse per fare la manutenzione, e soprattutto deve rispettare i vincoli posti dal piano di risanamento ambientale che complessivamente richiedono un esborso di 1,8 miliardi di euro. Così i grandi acciaieri europei scommettono sul tracollo dell’Ilva, perché ci sarebbe un concorrente in meno e quote da spartirsi, mentre sui mercati globali avanzano i produttori asiatici, russi e brasiliani. Anche questa partita si sta giocando intorno alla crisi dell’ex Italsider. Eppure a Taranto si potrebbe ancora produrre acciaio di qualità in condizioni redditizie purché liberi del “fardello” del passato. L’amministrazione straordinaria servirebbe a questo, a non cedere l’azienda, bensì gli impianti. Il modello di riferimento sarebbe quello dell’Alitalia dei cosiddetti “capitani coraggiosi”: una bad company su cui scaricare il cumulo di macerie, controversie giudiziarie comprese, accumulato negli anni (ai Riva, azionisti di maggioranza, sono stati sequestrati dalla magistratura 1,2 miliardi di euro per dirottarli al risanamento ambientale); una new company sulla quale costruire il futuro dell’acciaieria, con le banche creditrici, con nuovi soci privati, con un intervento pubblico attraverso il Fondo strategico. Una volta ripulita, insomma, l’Ilva avrebbe ben altro appeal. E allora non si tratterebbe più di “svendita” e potrebbe – a condizioni di mercato sulle quali Bruxelles non potrebbe eccepire sollevando il pericolo di aiuti di Stato vietati dai Trattati – entrare in campo anche una sorta di statalizzazione. Ipotesi che il Renzi, nell’intervista ieri a Repubblica, considera al pari delle altre. Questa, potrebbe anche essere un’ipotesi tattica (dove troverebbe i soldi, non meno di 2-3 miliardi, il governo?) per far vedere a Mittal che lo scenario può anche cambiare. Ma si vedrà. In ogni caso il ricorso alla “legge Marzano” dovrebbe permettere – secondo quanto è trapelato da chi nel governo ha in mano il dossier – al commissario straordinario di venire in possesso in tempi rapidi dei 1,2 miliardi sequestrati ad Emilio Riva e sul cui patrimonio c’è stata la rinuncia degli eredi. Certo il fratello Adriano ha fatto ricorso contro il sequestro ed è in atto una battaglia legale. Ma questo è un altro capitolo del groviglio tarantino.

![]()

La vittoria simbolica di Renzi a Bruxelles, l’idea di alternative radicali e i limiti di tutto ciò

È tutta colpa della Germania, si sente dire: non fosse per loro avremmo la crescita al 3 per cento, l’euro a 1,10 sul dollaro e la disoccupazione al 5 per cento. Basterebbe poco, si sente dire, basterebbe che invece di vendere macchine ai cinesi facessero ponti e ferrovie per sé, oppure se continuassero a esportare ma usassero il loro surplus per comperare il nostro debito.

leggi il resto ›

![]()

di Luca Ricolfi

Ma Renzi li legge i documenti ufficiali del suo governo? A me vien da pensare di no, o che li consideri solo noiose scartoffie buone per tranquillizzare i burocrati europei. Altrimenti non farebbe le dichiarazioni che continua a fare da mesi, in totale contrasto con quello che il suo ministro dell’economia scrive nella «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014».

Renzi dichiara che nel 2015 i tagli alla spesa pubblica non saranno «solo» di 17 bensì di 20 miliardi; nelle scartoffie, invece, la spesa pubblica diminuisce di appena 4 miliardi. Renzi annuncia una rivoluzione nel mercato del lavoro, per dare una speranza ai disoccupati e agli esclusi, ma nella «Nota di aggiornamento» si prevede che l’anno prossimo l’occupazione aumenterà di appena 20 mila unità, a fronte di più di 3 milioni di disoccupati. Renzi ci promette che fra 1000 giorni l’Italia sarà completamente cambiata grazie all’impatto delle sue riforme, ma nella «Nota di aggiornamento» del suo ministro dell’Economia si prevede che nel 2018, a fine legislatura, sempre che la congiuntura internazionale vada bene e che le famigerate riforme vengano fatte, il tasso di disoccupazione sarà dell’11.2%, anziché del 12.6% come oggi: in parole povere 2-300 mila disoccupati in meno (su 3 milioni), a fronte di 1 milione e mezzo di posti di lavoro persi durante la crisi. Se fossi un imprenditore sarei preoccupato, ma se fossi un sindacalista sarei imbufalito. Come si fa ad accettare che in un’intera legislatura il numero di disoccupati resti sostanzialmente invariato? È per questo, perché sa di non essere in grado di creare nuovi posti di lavoro, che il governo pone tanta enfasi sugli ammortizzatori sociali?

Nuovi posti a costo zero?

Ed eccoci al dunque. Se la politica deve mestamente ammettere che «non ci sono le risorse», e quindi l’azione di governo di posti di lavoro aggiuntivi ne potrà creare pochissimi, forse è giunto il momento di cambiare la domanda. Anziché chiederci come trovare le risorse per creare nuovi posti di lavoro, dovremmo forse porci un interrogativo più radicale: si possono creare nuovi posti di lavoro, tanti nuovi posti di lavoro, a costo zero per le casse dello Stato?

Ai primi di marzo, quando come quotidiano «La Stampa» e come «Fondazione David Hume» lanciammo l’idea del maxi-job, la riposta era: forse. Oggi è diventata: quasi certamente sì.

L’idea del maxi-job era in sostanza questa: anziché distribuire a pioggia un’elemosina di cui nessuna impresa si accorgerebbe, perché non permettere alle imprese che già intendono creare nuova occupazione di crearne ancora di più?

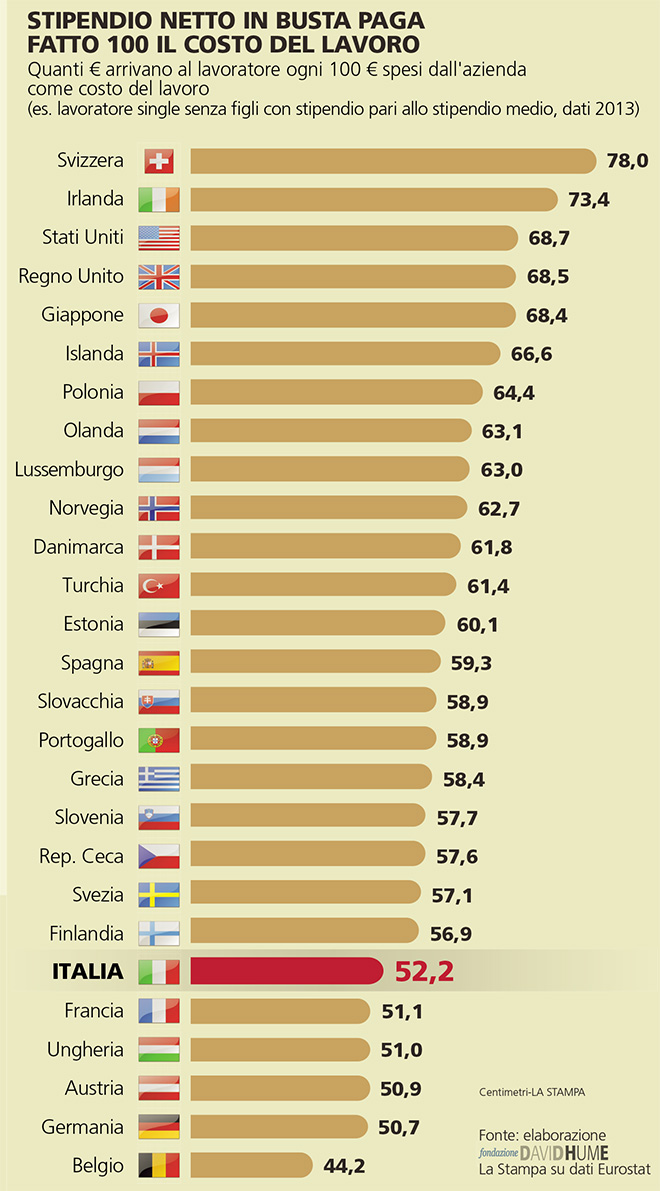

Più precisamente: permettere alle imprese che aumentano l’occupazione (e magari anche alle nuove imprese) di usare, limitatamente ai posti di lavoro addizionali e per un massimo di 4 anni, uno speciale contratto full time nel quale il lavoratore riceve in busta paga l’80% del costo aziendale (anziché il 50% come oggi), mentre il restante 20% affluisce allo Stato, sotto forma di Irpef e di contributi sociali.

Si potrebbe pensare che un contratto del genere ridurrebbe il gettito della Pubblica Amministrazione, a causa dei minori contributi sociali. E in effetti così sarebbe se, pur in presenza del nuovo contratto, le imprese non creassero alcun posto di lavoro addizionale; se, in altre parole, lo sgravio contributivo si limitasse a rendere più economici posti di lavoro che sarebbero stati creati comunque. Se però si ammettesse che, con un costo del lavoro quasi dimezzato, alcune imprese creerebbero più posti di lavoro di quelli programmati, la questione degli effetti sul gettito diventerebbe assai più aperta. Bisogna considerare, infatti, che un posto di lavoro in più genera nuovo valore aggiunto, e una parte di tale valore aggiunto genera a sua volta gettito non solo sotto forma di contribuiti Inps e Inail, ma anche sotto forma di altre tasse, come Iva, Irpef, Irap, Ires, eccetera (e si noti che il gettito complessivo delle altre tasse è quasi il triplo di quello dei contributi sociali).

Il nodo del gettito

In breve, quel che la Pubblica Amministrazione deve chiedersi non è: quanto gettito perdo se i nuovi contratti di lavoro pagano meno contributi sociali? Ma semmai: le nuove tasse che riscuoto grazie a posti di lavoro che altrimenti non sarebbero mai nati bastano a compensare il gettito che perdo per i minori contributi sociali?

Ebbene, quando un anno fa formulammo la proposta del maxi-job non eravamo in grado di rispondere a questa domanda, perché non avevamo la minima idea di quanti posti di lavoro in più si sarebbero potuti creare con il nuovo tipo di contratto. Non sapevamo, in altre parole, qual era la «reattività» delle imprese. O, se preferite, qual era il moltiplicatore occupazionale del nuovo contratto. Però una cosa eravamo in grado di dirla: esiste una soglia di reattività sotto la quale il gettito diminuisce e sopra la quale il gettito aumenta. Tale soglia è circa 1.4 e significa questo: se i nuovi posti di lavoro passano da 100 a 140 il nuovo contratto non costa nulla, perché il gettito della Pubblica amministrazione resta invariato; se passano da 100 a meno di 140 (ad esempio a 120), il nuovo contratto costa, perché fa diminuire il gettito; se passano da 100 a più di 140 (ad esempio a 180) il nuovo contratto non solo non costa, ma fa aumentare il gettito.

La ricerca

Ecco perché gli ultimi sei mesi li abbiamo passati a cercare di scoprire quale potrebbe essere la reattività delle imprese. In primavera, con l’aiuto della società Kkien e dell’Unione industriale, abbiamo condotto un’inchiesta su 50 imprese chiedendo direttamente quanti posti di lavoro in più avrebbero creato con il nuovo contratto. Il risultato è stato sorprendente: nelle imprese che pianificano di aumentare l’occupazione i nuovi posti di lavoro sarebbero balzati, in media, da 100 a 264: un moltiplicatore pari a 2.64. Avremmo voluto rendere pubblico questo risultato, ma ci sembrava eccessivamente ottimistico e basato su troppo pochi casi. Si è quindi deciso di aspettare.

A giugno è intervenuto un elemento nuovo: l’Unione delle Camere di Commercio del Piemonte ci ha offerto di inserire il questionario sul maxi-job nella loro indagine di metà anno sulle imprese manifatturiere piemontesi, in modo da disporre di un numero molto maggiore di risposte (oltre 1000). Con nostra grande sorpresa il moltiplicatore è ancora salito un po’, portandosi a 2.64.

È a questo punto che è nata l’idea di un nuovo contratto di lavoro, il job-Italia, che va molto oltre l’impianto del maxi-job. Altrettanto conveniente per le imprese, il job-Italia è molto più generoso con i lavoratori. In estrema sintesi funziona così:

1) la busta paga è compresa fra 10 e 20 mila euro annui

2) il costo aziendale aggiuntivo rispetto alla busta paga è del 25%, anziché del 100% come oggi

3) il job-Italia è riservato alle imprese che aumentano l’occupazione, e dura da 1 a 4 anni

4) la differenza fra costo aziendale e busta paga viene usata per pagare l’Irpef dovuta dal lavoratore.

5) quel che avanza dopo il pagamento dell’Irpef viene conferito interamente agli enti previdenziali (Inps e Inail)

6) lo Stato aggiunge l’intera contribuzione mancante, assicurando al lavoratore una piena tutela (malattia, infortunio, disoccupazione, pensione, liquidazione).

Un sogno?

Le stime

In termini statistici, direi proprio di no. Se anche il moltiplicatore fosse solo 2 (anziché 2.64), se anche il nuovo valore aggiunto per addetto (quello dei posti «in più») fosse un po’ minore di quello medio, il job-Italia farebbe comunque incassare allo Stato molti più soldi di prima. Una stima prudente suggerisce che, senza job-Italia, le imprese che intendono aumentare l’occupazione creerebbero circa 300 mila nuovi posti di lavoro tradizionali, mentre sepotessero usufruirne creerebbero da 600 a 800 mila job-Italia, soprattutto nelle piccole imprese. Risultato: il gettito contributivo si riduce di 3 miliardi, ma quello delle altre imposte aumenta di almeno 6, il che basta a pagare i contributi di tutti i maxi-job attivati, e verosimilmente lascia ancora qualcosa nelle tasche dello Stato.

Chi frena?

Ma allora perché non si fa? Una possibile risposta è che ci sia qualche fallacia nel mio ragionamento, o nelle stime della reattività delle imprese, o nella valutazione della lungimiranza della Ragioneria dello Stato, ancora molto legata a una visione statica dei conti pubblici: non posso certo escludere queste eventualità, la mia è solo una «modesta proposta», per dirla con Swift. L’altra risposta possibile è che la politica ha le sue regole, e che per gli equilibri del Palazzo (o per quelli dell’Europa?) sia più sicuro battere strade più convenzionali. Il problema, però, è che sulla via dei piccoli aggiustamenti siamo da anni, e i risultati sono terrificanti.