→ gennaio 11, 2021

Il capitalismo è oggi sotto attacco, tra voci critiche che vorrebbero «resettarlo» e nuove forme di responsabilità sociale attribuite alle aziende. Che fare, allora?

«Ci sono altri sistemi per aumentare i salari minimi, per ridurre le emissioni, per modificare il finanziamento della politica: la certezza della legge e le iniziative delle democrazie». Franco Debenedetti, con il suo “Fare profitti: Etica dell’impresa” (Marsilio 2021), propone un viaggio al cuore dell’impresa per definirne la natura, i soggetti, i diritti e gli interessi al tempo delle aziende Big Tech e della pandemia. Per leggere e affrontare i cambiamenti in atto, analizza la crisi della produttività, la tendenza al monopolio dei giganti del Web e le ricadute sulla politica, e riflette sul tema della diseguaglianza, tra classi sociali come tra vertici e dipendenti.

Sono intervenuti:

Michele Boldrin (professore di economia alla Washington University in St Louis)

Franco Debenedetti (presidente dell’Istituto Bruno Leoni)

Fiorella Kostoris (senior fellow della School of European Political Economy LUISS)

Coordina:

Serena Sileoni (vicedirettore generale dell’Istituto Bruno Leoni)

Durante il webinar è stato presentato il libro di Franco Debenedetti, “Fare profitti. Etica dell’impresa” (Marsilio, 2021).

→ gennaio 7, 2021

Fare profitti.

L’etica dell’impresa.

di Franco Debenedetti

2020, Marsilio

Come era accaduto durante la Grande Depressione, il capitalismo è oggi sotto attacco, tra voci critiche che vorrebbero «resettarlo» e nuove improbabili forme di responsabilità sociale attribuite alle aziende. Nell’epoca post-rivoluzione digitale, in cui sono migliorate le comunicazioni e si sono moltiplicati i canali di accesso all’informazione, politici ed economisti si domandano se società per azioni e industria finanziaria, vere artefici di questa rivoluzione, siano all’origine dei grandi problemi sistemici. Che fare, allora? «Cambiare tutto, modificare le regole di un capitalismo che ha mantenuto le sue promesse, fare profitti e creare ricchezza per tutti?», si chiede Franco Debenedetti. «No, certo. Ci sono altri sistemi per aumentare i salari minimi, per ridurre le emissioni, per modificare il finanziamento della politica: la certezza della legge e le iniziative delle democrazie».

leggi il resto ›

→ gennaio 7, 2021

di Dario Di Vico, 7 gennaio 2020

Un pamphlet pubblicato da Marsilio prende di mira Joe Biden, Papa Francesco e il «Financial Times». Franco Debenedetti: l’impresa genera benefici sociali solo se ripaga gli azionisti.

Se ne salvano pochi. Sotto le acuminate frecce di Franco Debenedetti e del suo Fare profitti, in uscita oggi dall’editore Marsilio, cadono uno dopo l’altro assoluti protagonisti del nostro tempo come Joe Biden e papa Francesco, prestigiose organizzazioni internazionali come la Business Roundtable e il forum di Davos, studiosi à la page come Branko Milanovic, un giornale bibbia del mercato come il «Financial Times» e non vengono risparmiati nemmeno mostri sacri del pensiero riformista come Anthony Atkinson e John Rawls. La loro colpa, il minimo comune denominatore che li porta alla condanna, è quella di fare rilevanti concessioni al populismo e allo statalismo, i due mali che affliggono l’economia contemporanea e che, se preesistevano largamente al virus, ora però si stanno servendo della pandemia per fare il pieno di potere e di consensi.

leggi il resto ›

→ agosto 6, 2020

È appena uscito in libreria “Contro il sovranismo economico” di Alberto Saravalle e Carlo Saravalle che ci sarebbe da aggiungere un nuovo capitolo: infatti da ieri siamo entrati nel feudalesimo economico. Con i tribunali del popolo presieduti da Danilo Toninelli e il seguito della vicenda autostrade, era stato chiaro a tutti che il sovrano dispone degli asset di una società privata come meglio crede, se del caso espropriando, designando il nuovo proprietario (pubblico), riservandosi il diritto di approvare i soci che questi sceglierà. Ieri, con la lettera a firma dei Ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli in cui si chiede a TIM di sospendere la firma dell’accordo con il fondo USA KKR, si segnala che il vassallo deve non solo rispettare la volontà del feudatario, ma attendere finchè questi abbia avuto il tempo per formare la sua volontà: una sorta di jus primae noctis societario.

leggi il resto ›

→ giugno 13, 2019

I DIECI COMANDAMENTI DELL’ECOLOGIA ITALIANA

a cura di Carlo Cottarelli e Alessandro De Nicola

Rubbettino, 2019

INDICE

Prefazione di Lorenzo Infantino

Introduzione di Carlo Cottarelli e Alessandro De Nicola

Carlo Cottarelli

PRIMO COMANDAMENTO

Spendi meno e, soprattutto, spendi meglio

Dario Stevanato

SECONDO COMANDAMENTO

Riforma l’Irpef

Giuliano Cazzola

TERZO COMANDAMENTO

Pensioni: Non santificare troppe feste

Paolo Belardinelli e Alberto Mingardi

QUARTO COMANDAMENTO

(Stato) medico, cura te stesso

Franco Debenedetti

QUINTO COMANDAMENTO

Per un’ecologia dei social media

Alessandro De Nicola

SESTO COMANDAMENTO

Non adorare il Vitello d’oro: la strana idolatria italiana dello Stato imprenditore

Marco Ponti e Francesco Ramella

SETTIMO COMANDAMENTO

Trasporti: tassa e spendi meno. Puoi e devi

Carlo Scarpa

OTTAVO COMANDAMENTO

Rendi l’università più efficiente

Simona Benedettini e Carlo Stagnaro

NONO COMANDAMENTO

Non desiderare la rendita d’altri

Giuseppe Lusignani e Marco Onado

DECIMO COMANDAMENTO

Ricorda di trasformare banche e finanza dopo la crisi

Note

Gli autori

leggi il resto ›

→ novembre 5, 2018

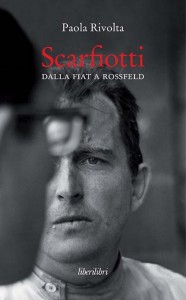

Paola Rivolta,

Scarfiotti

Dalla Fiat a Rossfeld

Liberilibri, Macerata, 2018-10-28

Presentazione

Torino, Museo dell’Automobile, 6 Ottobre 2018

“Questo libro parla di Fiat, di Agnelli, di Torino, tante cose che lei conosce: venga a presentarlo”, mi disse l’editore. Data la stima e l’amicizia che ho per Aldo Canovari, nonostante continui a crescere la montagna di libri che dovrei leggere perché trattano delle cose di cui mi occupo, ho detto di sì. Che questa chiacchierata diventi lo srotolarsi di un Amarcord era non solo previsto ma quasi voluto.

E quindi per mettere in atto una clausola di salvaguardia, come si dice, vorrei subito assolvere allo scopo di ogni presentazione: dare un giudizio sul libro e l’autore, e invogliare a compralo, leggerlo, comprarne un altro e regalarlo.

E’ un gran bel libro, preciso e appassionante. Soprattutto è scritto bene. Un esempio tra tanti:

a pag. 241, parlano della ricostruzione del Paese dopo la guerra, l’inizio di quello che sarà poi il “miracolo italiano”, Paola Rivolta ricorda:

La ricostruzione della nazione deve ricominciare dalle attività produttive indispensabili a dare una base concreta base economica alla speranza. Contemporaneamente è necessario ricostruire le abitazioni quella materiale partire.

Ed ecco l’osservazione insolita:

Ora che mancano servizi indispensabili come l’acqua e l’energia elettrica nelle città come nei casolari dispersi, ora che le strutture scolastiche e sanitarie sono insufficienti ovunque si ha generale contezza del degrado dell’Italia. Ciò che in molti territori mancava da sempre è percepito come vuoto lasciato dalla distruzione bellica. Crudele de iniqua sottrazione di ciò che non è mai stato. Sono gli esiti della guerra a rendere palesi, per la prima volta in modo inequivocabile, ritardi e povertà secolari.

leggi il resto ›