![]()

La crisi politica che attraversiamo potrebbe risultare la peggiore che abbiano visto gli italiani viventi. E sì che di drammatiche ce ne sono state. Andando a ritroso: nel 2011, quando sull’Europa si abbatté lo tsunami originato dal terremoto dei subprime; nel 1990-92, quando la crisi, politica, economica, morale, fece crollare il sistema che aveva governato l’Italia per più di mezzo secolo; la guerra civile negli anni di piombo. Perfino nel 1943, quando l’Italia fu teatro di guerra guerreggiata.

leggi il resto ›

![]()

Caro Direttore, quando ci si chiede perché si sono fatte le privatizzazioni (Marcello Sorgi, Quegli affari tra ombre e tragedie, La Stampa 20 agosto) e si prova a giudicare se sono state fatte «bene» o «male» (ma che cosa significa, di preciso?), giova ricordarsi che l’Italia nel 1993 era il Paese Occidentale con la maggiore presenza dello Stato, circa il 50% dell’economia industriale. Monopoli, di legge o di fatto, erano i principali settori industriali; la Borsa valori era di modeste dimensioni, spiazzata dai titoli del debito pubblico; non esistevano i fondi di investimento istituzionale, tutte le grandi banche erano di proprietà dello Stato, tassello cruciale della Prima Repubblica e del sistema dei partiti.

È difficilissimo creare mercato dove c’era statalismo: ben lo sanno i tanti Paesi che, dopo il fallimento dell’economia di piano, imboccarono quella strada. L’Italia però riuscì a trovare, in pochi anni, capitali e volontà imprenditoriali per trasformare il nostro Paese in un’economia di mercato aperto alla concorrenza. È stata una svolta storica per il nostro Paese, di cui va reso merito a Ciampi e Prodi. Certo, privatizzare serviva a scongiurare il rischio che i debiti delle partecipazioni statali diventassero debiti della Repubblica, certo i proventi valevano a dimostrare che si era imboccata la strada per raggiungere i famosi parametri di Maastricht: ma l’Europa è stata costruita come spazio economico aperto al mercato ed alla concorrenza, e per entrare in Europa era necessario fare quella scelta senza esitazioni.

«Occorre riconoscere con modestia», scriveva Mario Draghi nel 1999, «che non esiste una teoria delle modalità ottime per privatizzare una società»: e descriveva il processo per cui «il Tesoro governa il primo passaggio di proprietà, il mercato governerà i successivi».

Le privatizzazioni italiane sono state fatte «male» o «bene», dunque? Il problema è il punto d’osservazione. Una volta che un’impresa è privata, alla collettività non deve interessare se è «ben gestita» ovvero l’andamento del titolo. Ma la qualità del servizio per i consumatori.

Il caso di Telecom è emblematico: non essendosi formati imprenditori esperti nei settori da cui erano stati preclusi, Prodi dovette impegnarsi personalmente per convincere Fiat a fare il primo passo; il secondo lo fece l’opa di Colaninno: di lì un’alternanza per il controllo. Ciò che si rileva, per tutti, è che ora il settore telefonico è animato da una vivacissima concorrenza: ci sarebbe stata senza privatizzazione?

Le imprese possono fare sbagli: ma se sono private non possono permettersi di non correggersi presto, quindi il costo è minore e a pagare sono gli azionisti, non i contribuenti. Altrimenti arriva, implacabile, la sanzione del mercato. Quale è l’equivalente nel pubblico? Una promessa di commissariamento?

Forse la cosa che ha funzionato meno «bene» nelle privatizzazioni italiane è lo Stato. Che fatica a imparare a fare un nuovo mestiere. Continua a fare come se ne fosse ancora proprietario, intervenendo nelle scelte aziendali, come è avvenuto a ripetizione nel caso di Telecom. La privatizzazione richiede anche all’amministrazione pubblica una nuova competenza, quella di prescrivere livelli di servizio e di eseguire controlli. Dopo la tragedia di Genova, che senso ha proporre di affidare la gestione dell’azienda a un’amministrazione accusata, forse a ragione, di «distratta carenza di controlli»?

Ci sono certo molte cose da cambiare nella Seconda Repubblica, quello che è certo che questo non è un motivo per ritornare alla prima: sarebbe un suicidio.

ARTICOLI CORRELATI

Quegli affari tra ombre e tragedie

di Marcello Sorgi – La Stampa, 20 agosto 2018

Tutti gli affari dei compagni

di Gianni Barbacetto – Il Fatto Quotidiano, 24 agosto 2018

![]()

di Luca Ricolfi

Ma Renzi li legge i documenti ufficiali del suo governo? A me vien da pensare di no, o che li consideri solo noiose scartoffie buone per tranquillizzare i burocrati europei. Altrimenti non farebbe le dichiarazioni che continua a fare da mesi, in totale contrasto con quello che il suo ministro dell’economia scrive nella «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014».

Renzi dichiara che nel 2015 i tagli alla spesa pubblica non saranno «solo» di 17 bensì di 20 miliardi; nelle scartoffie, invece, la spesa pubblica diminuisce di appena 4 miliardi. Renzi annuncia una rivoluzione nel mercato del lavoro, per dare una speranza ai disoccupati e agli esclusi, ma nella «Nota di aggiornamento» si prevede che l’anno prossimo l’occupazione aumenterà di appena 20 mila unità, a fronte di più di 3 milioni di disoccupati. Renzi ci promette che fra 1000 giorni l’Italia sarà completamente cambiata grazie all’impatto delle sue riforme, ma nella «Nota di aggiornamento» del suo ministro dell’Economia si prevede che nel 2018, a fine legislatura, sempre che la congiuntura internazionale vada bene e che le famigerate riforme vengano fatte, il tasso di disoccupazione sarà dell’11.2%, anziché del 12.6% come oggi: in parole povere 2-300 mila disoccupati in meno (su 3 milioni), a fronte di 1 milione e mezzo di posti di lavoro persi durante la crisi. Se fossi un imprenditore sarei preoccupato, ma se fossi un sindacalista sarei imbufalito. Come si fa ad accettare che in un’intera legislatura il numero di disoccupati resti sostanzialmente invariato? È per questo, perché sa di non essere in grado di creare nuovi posti di lavoro, che il governo pone tanta enfasi sugli ammortizzatori sociali?

Nuovi posti a costo zero?

Ed eccoci al dunque. Se la politica deve mestamente ammettere che «non ci sono le risorse», e quindi l’azione di governo di posti di lavoro aggiuntivi ne potrà creare pochissimi, forse è giunto il momento di cambiare la domanda. Anziché chiederci come trovare le risorse per creare nuovi posti di lavoro, dovremmo forse porci un interrogativo più radicale: si possono creare nuovi posti di lavoro, tanti nuovi posti di lavoro, a costo zero per le casse dello Stato?

Ai primi di marzo, quando come quotidiano «La Stampa» e come «Fondazione David Hume» lanciammo l’idea del maxi-job, la riposta era: forse. Oggi è diventata: quasi certamente sì.

L’idea del maxi-job era in sostanza questa: anziché distribuire a pioggia un’elemosina di cui nessuna impresa si accorgerebbe, perché non permettere alle imprese che già intendono creare nuova occupazione di crearne ancora di più?

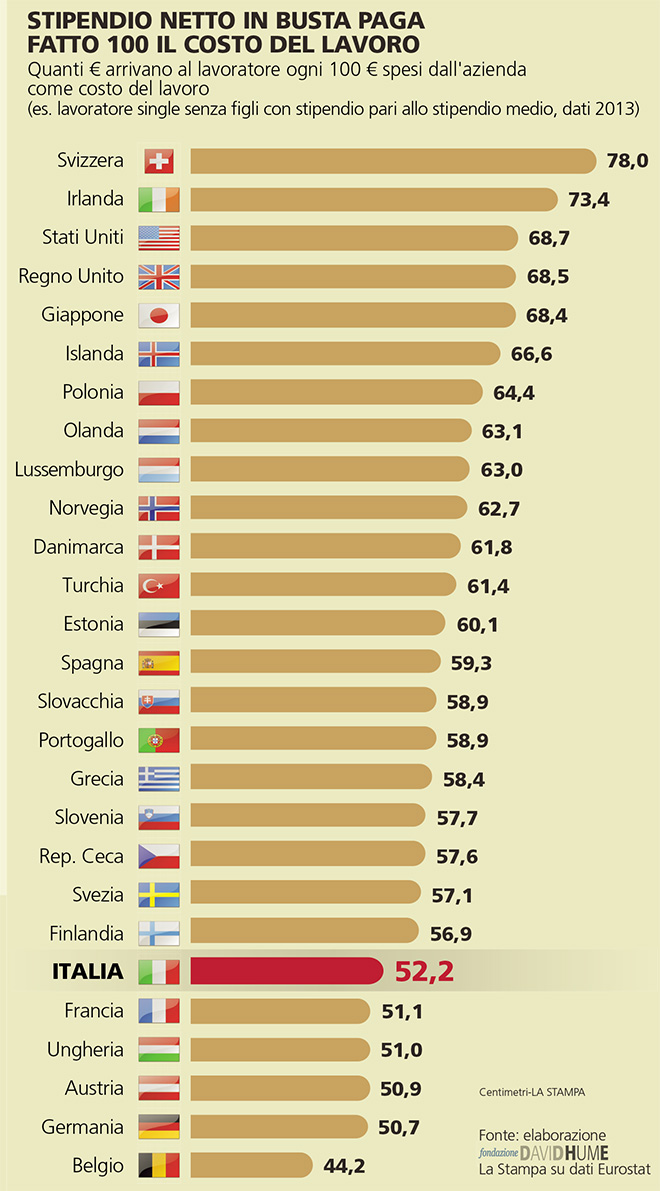

Più precisamente: permettere alle imprese che aumentano l’occupazione (e magari anche alle nuove imprese) di usare, limitatamente ai posti di lavoro addizionali e per un massimo di 4 anni, uno speciale contratto full time nel quale il lavoratore riceve in busta paga l’80% del costo aziendale (anziché il 50% come oggi), mentre il restante 20% affluisce allo Stato, sotto forma di Irpef e di contributi sociali.

Si potrebbe pensare che un contratto del genere ridurrebbe il gettito della Pubblica Amministrazione, a causa dei minori contributi sociali. E in effetti così sarebbe se, pur in presenza del nuovo contratto, le imprese non creassero alcun posto di lavoro addizionale; se, in altre parole, lo sgravio contributivo si limitasse a rendere più economici posti di lavoro che sarebbero stati creati comunque. Se però si ammettesse che, con un costo del lavoro quasi dimezzato, alcune imprese creerebbero più posti di lavoro di quelli programmati, la questione degli effetti sul gettito diventerebbe assai più aperta. Bisogna considerare, infatti, che un posto di lavoro in più genera nuovo valore aggiunto, e una parte di tale valore aggiunto genera a sua volta gettito non solo sotto forma di contribuiti Inps e Inail, ma anche sotto forma di altre tasse, come Iva, Irpef, Irap, Ires, eccetera (e si noti che il gettito complessivo delle altre tasse è quasi il triplo di quello dei contributi sociali).

Il nodo del gettito

In breve, quel che la Pubblica Amministrazione deve chiedersi non è: quanto gettito perdo se i nuovi contratti di lavoro pagano meno contributi sociali? Ma semmai: le nuove tasse che riscuoto grazie a posti di lavoro che altrimenti non sarebbero mai nati bastano a compensare il gettito che perdo per i minori contributi sociali?

Ebbene, quando un anno fa formulammo la proposta del maxi-job non eravamo in grado di rispondere a questa domanda, perché non avevamo la minima idea di quanti posti di lavoro in più si sarebbero potuti creare con il nuovo tipo di contratto. Non sapevamo, in altre parole, qual era la «reattività» delle imprese. O, se preferite, qual era il moltiplicatore occupazionale del nuovo contratto. Però una cosa eravamo in grado di dirla: esiste una soglia di reattività sotto la quale il gettito diminuisce e sopra la quale il gettito aumenta. Tale soglia è circa 1.4 e significa questo: se i nuovi posti di lavoro passano da 100 a 140 il nuovo contratto non costa nulla, perché il gettito della Pubblica amministrazione resta invariato; se passano da 100 a meno di 140 (ad esempio a 120), il nuovo contratto costa, perché fa diminuire il gettito; se passano da 100 a più di 140 (ad esempio a 180) il nuovo contratto non solo non costa, ma fa aumentare il gettito.

La ricerca

Ecco perché gli ultimi sei mesi li abbiamo passati a cercare di scoprire quale potrebbe essere la reattività delle imprese. In primavera, con l’aiuto della società Kkien e dell’Unione industriale, abbiamo condotto un’inchiesta su 50 imprese chiedendo direttamente quanti posti di lavoro in più avrebbero creato con il nuovo contratto. Il risultato è stato sorprendente: nelle imprese che pianificano di aumentare l’occupazione i nuovi posti di lavoro sarebbero balzati, in media, da 100 a 264: un moltiplicatore pari a 2.64. Avremmo voluto rendere pubblico questo risultato, ma ci sembrava eccessivamente ottimistico e basato su troppo pochi casi. Si è quindi deciso di aspettare.

A giugno è intervenuto un elemento nuovo: l’Unione delle Camere di Commercio del Piemonte ci ha offerto di inserire il questionario sul maxi-job nella loro indagine di metà anno sulle imprese manifatturiere piemontesi, in modo da disporre di un numero molto maggiore di risposte (oltre 1000). Con nostra grande sorpresa il moltiplicatore è ancora salito un po’, portandosi a 2.64.

È a questo punto che è nata l’idea di un nuovo contratto di lavoro, il job-Italia, che va molto oltre l’impianto del maxi-job. Altrettanto conveniente per le imprese, il job-Italia è molto più generoso con i lavoratori. In estrema sintesi funziona così:

1) la busta paga è compresa fra 10 e 20 mila euro annui

2) il costo aziendale aggiuntivo rispetto alla busta paga è del 25%, anziché del 100% come oggi

3) il job-Italia è riservato alle imprese che aumentano l’occupazione, e dura da 1 a 4 anni

4) la differenza fra costo aziendale e busta paga viene usata per pagare l’Irpef dovuta dal lavoratore.

5) quel che avanza dopo il pagamento dell’Irpef viene conferito interamente agli enti previdenziali (Inps e Inail)

6) lo Stato aggiunge l’intera contribuzione mancante, assicurando al lavoratore una piena tutela (malattia, infortunio, disoccupazione, pensione, liquidazione).

Un sogno?

Le stime

In termini statistici, direi proprio di no. Se anche il moltiplicatore fosse solo 2 (anziché 2.64), se anche il nuovo valore aggiunto per addetto (quello dei posti «in più») fosse un po’ minore di quello medio, il job-Italia farebbe comunque incassare allo Stato molti più soldi di prima. Una stima prudente suggerisce che, senza job-Italia, le imprese che intendono aumentare l’occupazione creerebbero circa 300 mila nuovi posti di lavoro tradizionali, mentre sepotessero usufruirne creerebbero da 600 a 800 mila job-Italia, soprattutto nelle piccole imprese. Risultato: il gettito contributivo si riduce di 3 miliardi, ma quello delle altre imposte aumenta di almeno 6, il che basta a pagare i contributi di tutti i maxi-job attivati, e verosimilmente lascia ancora qualcosa nelle tasche dello Stato.

Chi frena?

Ma allora perché non si fa? Una possibile risposta è che ci sia qualche fallacia nel mio ragionamento, o nelle stime della reattività delle imprese, o nella valutazione della lungimiranza della Ragioneria dello Stato, ancora molto legata a una visione statica dei conti pubblici: non posso certo escludere queste eventualità, la mia è solo una «modesta proposta», per dirla con Swift. L’altra risposta possibile è che la politica ha le sue regole, e che per gli equilibri del Palazzo (o per quelli dell’Europa?) sia più sicuro battere strade più convenzionali. Il problema, però, è che sulla via dei piccoli aggiustamenti siamo da anni, e i risultati sono terrificanti.

![]()

di Luca Ricolfi

Su quel che fa il governo Renzi le opinioni divergono. C’è il partito del «finalmente, dopo trent’anni !» che si compiace di ogni novità, reale o presunta che sia. E c’è il partito del «niente di nuovo sotto il sole», che vede riemergere i soliti difetti della politica: tanti annunci e pochi fatti, scadenze non rispettate, leggi e decreti pasticciati, eterno rinvio dei problemi più spinosi, a partire da quello del mercato del lavoro.

Quello su cui quasi tutti sono d’accordo è che lo stile di governo è cambiato, perché il nuovo premier non è ingessato come i predecessori, e pare determinatissimo a portare a termine i propri piani. C’è un punto, tuttavia, su cui mi pare che non si stia riflettendo abbastanza. Quel che Renzi e i suoi stanno cambiando non è solo lo stile di governo, il tipo di comunicazione, il rapporto con l’opinione pubblica. A me pare che il cambiamento più importante sia una sorta di ritorno in grande stile del primato della politica. Un ritorno che, a seconda dei punti di vista, si può descrivere come sussulto di orgoglio o come rigurgito di arroganza, ma che comunque è in pieno atto.

Ma primato nei confronti di chi?

Alcune vittime del ritorno della politica si vedono ad occhio nudo. I magistrati e i sindacati, ad esempio. Non che questi due poteri siano stati riformati o meglio regolamentati, come da qualche decennio si attende. Però sono stati subito «messi a posto»: verso i magistrati Renzi ha dichiarato che non aveva alcun problema a tenersi degli indagati fra i membri del governo, verso i sindacati ha detto chiaro e tondo che potevano scordarsi i riti della concertazione, perché lui avrebbe deciso anche contro il loro parere.

Questa però è solo la parte più visibile della restaurazione del primato della politica. Accanto ad essa ve n’è un’altra, a mio parere ben più carica di conseguenze. Di tutti i premier della seconda Repubblica (e forse anche della prima) Renzi è quello che mostra il minore rispetto, per non dire il maggiore disprezzo, per qualità come l’esperienza, la competenza, la preparazione tecnica e culturale. E, simmetricamente, è il premier che con più spregiudicatezza ha puntato sulla fedeltà e l’appartenenza come criteri di selezione della classe dirigente.

Tutto questo era evidente fin dalla scelta della squadra di governo, con la rinuncia a servirsi dei migliori e la preferenza accordata ai più fedeli, ma è diventato via via più evidente nelle ultime settimane. Quando, nella polemica con il commissario alla spending review, Renzi e i suoi ribadiscono che «è la politica che decide», non c’è solo l’ennesima manifestazione dell’arroganza del potere (la frase «Cottarelli stia sereno» è un avvertimento di sfratto), ma c’è l’implicita affermazione di un’idea della politica come attività sostanzialmente autosufficiente. Un’idea che verrebbe da definire semplicemente ingenua, se le sue conseguenze non fossero estremamente dannose. Pensare che problemi di enorme complessità e delicatezza, come il cambiamento della Costituzione, la riforma del mercato del lavoro, la riorganizzazione della Pubblica amministrazione, si possano affrontare mediante un negoziato fra partiti, gruppi parlamentari e fazioni varie, senza un disegno coerente e meditato, con la sola logica delle concessioni reciproche, significa non avere la minima idea degli enormi limiti cognitivi della politica, tanto più di questa politica, con questi politici, nell’Italia di oggi. Nessuno costruisce un aereo, o un’automobile, o un computer, cercando di mettere d’accordo tutti i produttori che ambiscono a fornirne parti e componenti. Eppure è questa la pretesa della politica in Italia. Ed è questa, probabilmente, la ragione per cui la stragrande maggioranza degli aerei, delle automobili e dei computer funzionano, mentre le nostre leggi di riforma non funzionano quasi mai.

Ma la restaurazione del primato del politico, sfortunatamente, non finisce qui. Il disprezzo per la competenza, per l’esperienza, per i saperi tecnici e specialistici, non si limita a privilegiare i politici puri nelle posizioni di governo, ma investe anche il lavoro e le professioni della gente comune. Per chi è della mia generazione, e ha preso atto degli obbrobri della rivoluzione culturale cinese, con le sue epurazioni di intere categorie di persone, medici, insegnati, ingegneri, professionisti, intellettuali, colpevoli soltanto di essere «borghesi» anziché «contadini poveri», fa un certo effetto la leggerezza con cui la politica sta procedendo a rottamare medici, magistrati, professori semplicemente in base alla loro età, senza alcuna considerazione sulle loro competenze o la loro utilità. Come fa effetto sentire che qualcuno è stato scelto «in quanto donna», o «in quanto giovane», senza alcun riferimento ai suoi meriti rispetto ad altri candidati.

La realtà, temo, è che demagogia e populismo sono ormai saldamente insediati nel Dna della nostra classe politica. Renzi e i suoi, almeno per ora, non sembrano fare eccezione. Perché l’essenza del populismo, il suo ingrediente fondamentale, non è l’appello al popolo (che pure non manca: «ho preso il 40.8% dei voti»), ma è il semplicismo, l’incapacità di riconoscere e accettare la complessità dei problemi di una società moderna, tanto più se in crisi da vent’anni. E’ di qui che nasce il senso di sufficienza verso professionisti ed esperti. E’ qui che trova alimento il sentimento di onnipotenza dei governanti. E’ qui, soprattutto, che il progetto di restaurare il primato della politica ha il suo fondamento logico: se i problemi sono semplici, e si tratta solo di tradurre in legge alcuni nobili principi, la politica può farcela da sola, e i Cottarelli di ogni genere e specie possono tranquillamente (anzi: «serenamente») andare a farsi benedire, tanto un tecnico amico lo si trova sempre.

Per Stella e Rizzo, autori del più fortunato pamphlet politico degli ultimi anni (La casta, Rizzoli 2007), c’è oggi forse qualche nuovo materiale su cui riflettere: la lotta contro la casta, nata per cambiare la politica, sta producendo la più spettacolare e imprevista rivincita della politica stessa.

![]()

di Luca Ricolfi

Che Renzi abbia vinto le primarie del Pd e ne sia diventato il segretario è un fatto positivo. Renzi, infatti, è l’unico leader dal quale è ragionevole aspettarsi due risultati: primo, la fine della stagione immobilista del governo Letta, finora colpevolmente tollerata da Pd e Pdl; secondo, la rinuncia a percorrere scorciatoie anti-istituzionali, che sono invece la perenne tentazione di Berlusconi, Grillo e Lega, ossia di circa metà del Parlamento.

leggi il resto ›

![]()

di Luca Ricolfi

Si torna a parlare di una patrimoniale, ma le proposte sul tappeto sono almeno quattro. In principio fu Giuliano Amato.

La sua idea era semplice: abbattiamo il debito pubblico di un terzo (600 miliardi di euro, su 1800), colpendo solo il ceto medio-superiore, ovvero il terzo più ricco degli italiani, con un’imposta media di 75 mila euro a famiglia. Poi venne il banchiere Pellegrino Capaldo, anche lui – riferiscono i giornali – vicino al centro-sinistra, con la proposta-monstre di prelevare qualcosa come 900 miliardi di euro (metà del debito, più di metà del Pil), questa volta però molto democraticamente spalmati su tutti i possessori di immobili: il che fa «solo» 50 mila euro a famiglia. Poi venne Walter Veltroni, che nel discorso del Lingotto riprese la proposta Amato, immaginando un governo di illuminati che – forte di altre misure di contenimento del deficit – chiedesse «al decimo più fortunato degli italiani» di aiutare il governo stesso a «far scendere il debito in modo rapido verso dimensioni più rassicuranti». L’idea era di abbattere il debito di 600 miliardi (proposta Amato), ma con due importanti varianti: colpendo solo i ricchi (il 10% di «fortunati»), e ricorrendo anche ad altre misure. Immaginando una patrimoniale che incidesse «solo» per 200 miliardi (anziché per 900 o 600, come nelle proposte Amato-Capaldi), farebbe 80 mila euro a famiglia. E infine (nei giorni scorsi) venne Pietro Ichino, che ci assicurò che la patrimoniale di Veltroni è solo una delle misure per abbattere il debito (le altre sono: dismissioni del patrimonio pubblico e tagli draconiani di spesa), e che quanto all’importo ci si poteva accontentare di 30-40 miliardi in 2 anni, concentrati su 2,5 milioni di famiglie ricche. Come dire una patrimoniale che «fa il solletico» al debito, visto che 30-40 miliardi lo limerebbero del 2%.

leggi il resto ›